Eine Stellungnahme

In der aktuellen Diskussion um KI-gestütztes Lernen wurde das Angebot-Nutzungsmodell nach Helmke herangezogen, um zu erklären, warum Künstliche Intelligenz (KI) Lehrende entlasten, aber Lernende „möglicherweise dümmer“ machen könne. Ein entsprechendes Schaubild illustriert, dass KI viele Aufgaben im Angebot (Lehrerseite) erleichtert, während ihre Rolle bei der Nutzung (Lernprozess) begrenzt sei. Im Rahmen Ihres Beitrags auf LinkedIn zeigt Barbara Geyer dabei in eingängiger Weise auf, welche Chancen und Grenzen KI-gestützte Bildungstechnologien im Unterricht haben können. Besonders hervorzuheben ist die klare Botschaft, dass KI Lehrende bei Routinen wie Materialerstellung, Tests oder Feedback entlastet und dadurch Zeit für die eigentliche pädagogische Arbeit freisetzt. Ebenso wird deutlich, dass Lernen eine Eigenleistung der Lernenden bleibt und kognitive Prozesse nicht von Algorithmen übernommen werden können.

Jedoch bleibt die Darstellung verkürzt und reduziert Lehr-Lernprozesse auf die kognitive Dimension des Lernens, während die Dimensionen Beziehung, Interaktion und Partizipation eher als Randaspekte fungieren – im Sinne der Frage, die Daniel Autenrieth bereits im Chat gestellt hat: „Wie können wir gemeinsam denken?“ oder gestalten. Auch in diesem Zusammenhang wird der Kontext eher als unveränderlicher Rahmen beschrieben und nicht als gestaltbare Ressource verstanden, im Sinne eines partizipativen Verständnis von Unterrichts- und Schulentwicklung. So gesehen verbleibt die Betrachtung von KI in der Gegenüberstellung von „helfen“ versus „nicht helfen“ defizitorientiert, ohne ihr Potenzial als Impulsgeber für resonante und partizipative Lehr-Lernprozesse sichtbar zu machen.

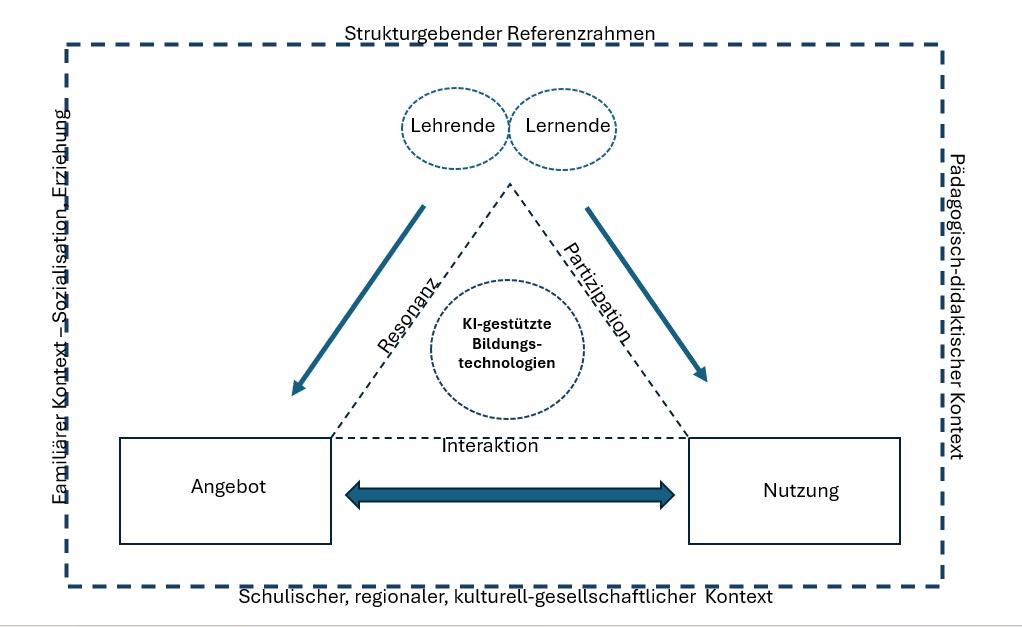

An diesem Punkt setzt das erweiterte Angebot-Nutzungsmodell_Bildungstechnologien (siehe Beitragsbild) an und stellt die Beziehungsqualität in den Mittelpunkt: Es versteht KI nicht als Gefahr für die Eigenleistung von Lehrenden und Lernenden, sondern vielmehr als Möglichkeitsressource, die im Sinne einer partizipativen Gestaltung Resonanz und Interaktion fördern kann, während der Lehr-Lernprozess in einen dynamischen strukturierenden Referenzrahmen eingebettet ist.

Lernen als wechselseitiger Prozess

Ein zentrales Kriterium von erfolgreicher Bildung ist Rosa zufolge Resonanz in Lehr-Lern-Beziehungen (vgl. https://shorturl.at/3QVkH). Rosa unterscheidet dabei zwischen „stummen“ Weltbeziehungen, in denen Lehrende und Lernende einander gleichgültig oder feindlich gegenüberstehen, und resonanten Beziehungen, in denen ein gegenseitiges Ansprechen, Bewegen und Berühren stattfindet. Lernende nehmen Wissen als bedeutungslos wahr, wenn die Inhalte sie innerlich nicht ansprechen. Erst wenn Schüler:innen sich gemeint und angesprochen fühlen, können sie aktiv „Welt anverwandeln“ statt die Inhalte unbeteiligt zu übernehmen. Mit anderen Worten: Unterricht sollte ebenso kognitiv-konzeptionell sein, wie emotional und sozial anschlussfähig. Das heißt, Resonanz als eine tragende Säule im Hinblick auf Angebot und Nutzung verweist darauf, das Lernen mit KI gelingen kann, wenn Bildungstechnologien in einem partizipativ gestalteten Möglichkeitsraum zum Einsatz kommen, der Herz und Verstand der Lernenden anspricht. Beispielsweise können dialogisch organisierte Projekte Resonanzpotenziale und Selbstwirksamketiserwartungen (Deci & Ryan, 1996) fördern (Autenrieth & Nickel, 2025). Voraussetzung hierfür ist es, Lernende als aktive Mitgestalter:innen zu verstehen.

Lernende als aktive Mitgestalter

Hart (1992) unterscheidet zwischen Fremdbestimmung (Stufe 1, Mitspracherecht gleich null), symbolischer Mitwirkung bis zur echten Mitentscheidung (Stufe 8) ab. Partizipation setzt dabei voraus, dass Erwachsene Kindern auf Augenhöhe begegnen und sie in Entscheidungsprozesse einbeziehen, d.h. sie als eigenständige und gleichwertige Partner: innen im Team zu akzeptieren. Übertragen auf den Einsatz von KI im Lehr-Lernprozess heißt das: Lernende sind nicht als passive Konsument:innen von Lehr-Lernsoftware zu verstehen. Vielmehr geht es darum, sie aktiv und kreativ in den Entwicklungs- und Gestaltungsprozess einzubinden, was zum verantwortungsvollen Umgang beitragen kann. Mit anderen Worten: Eine partizipative Lernkultur schafft einen Möglichkeitsraum für eigenständiges Handeln und kritische Reflexion der gemachten Erfahrungen im Sinne Deweys (xxx), über das Erleben von Flow (Csíkszentmihályi xxxx) und dem Aktivieren von intrinsischer Motivation. An dieser Stelle rückt somit die Dynamik oder vielmehr das Wechselspiel von Handlung und Struktur (Giddens 1988) in den Fokus, der beim Kompetenzaufbau und -erwerb von zentraler Bedeutung ist.

Dynamik von Handlung und Rahmen

Die dritte Säule greift daher auf die Dimension der Interaktion und zugleich auf die Strukturationstheorie nach Giddens (1988) zurück. Giddens betont, dass Strukturen (z. B. in Form von Regeln und Ressourcen) nicht nur Handeln bestimmen, sondern zugleich durch das Handeln reproduziert oder verändert werden. Übertragen auf Lehr-Lernsettings mit KI heißt das: Lehr-Lern-Interaktionen finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern vielmehr in einem Kontext aus strukturgebenden Rahmenbedingungen und sozialen Kontexten. Diese Strukturen wirken als Medium des Handelns und entstehen gleichzeitig durch das konkrete Interagieren mit KI. Für die Gestaltung von KI-gestütztem Lehr-Lernprozessen bedeutet dies: Es reicht nicht, technische Möglichkeiten bereitzustellen (Angebot), man sollte zugleich auch die Interaktion in den Blick nehmen, die daraus erwächst. Beispielsweise kann ein kreativer Einsatz von KI erfordern, dass Strukturen angepasst werden (z. B. veränderte Rollenbilder von Lehrenden und Lernenden, Wechsel in der Wahrnehmung von Raum und Zeit usw.). Zugleich können Regeln (z. B. Datenschutz, Lernplattformen, Zeitpläne) und Ressourcen (z. B. Netzwerkausstattung, Support) die Qualität der Interaktion beeinflussen.

Bildungstechnologien können somit als eine Art soziales Medium fungieren, die Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen formen und dabei unterstützen, diese mitzugestalten, während Lehrende und Lernende gemeinsam auf einen bestehenden strukturellen Referenzrahmen zurückgreifen, diesen erschaffen und zugleich über die Nutzungskultur und -praxis verändern. Mit anderen Worten: Lernen ist die Erfahrung von Veränderung und Transformation.

Lernen als Veränderungserfahrung

Bildung ist kein passiver Wissenstransfer, sondern ein Prozess, der Welt- und Selbstverhältnisse verändert (Koller, 2010). Koller versteht Bildung als Reaktion auf Herausforderungen, für deren Bewältigung die Lernenden ihre bisherigen Denk- und Handlungsweisen neu justieren müssen. Damit knüpft dieser Ansatz an Humboldt an, erweitert ihn aber um die gesellschaftliche Dimension: Lernende sollen mit Problemlagen konfrontiert werden, die ihnen keine fertige Lösung bieten, sodass sie ihre Wahrnehmung und Selbstverständnis transformieren.

Auf KI bezogen heißt das: Es geht nicht darum, Lernende mit Bildungstechnologien satt zu füttern, indem simple Antworten geliefert oder Routineaufgaben ersetzt werden. Vielmehr geht es darum, mit, über und durch KI tiefgehende Lehr-Lernprozesse anzustoßen, bei denen kritisches Denken, Kollaboration, Kreativität und Kommunikation gefördert werden. Rein automatisiertes Einsetzen und Nutzen wäre transformativ gesehen „stumm“, da das Subjekt unberührt bleibt. Lehr-Lernsettings im Sinne von partizipativ gestalteten Möglichkeitsräumen hingegen können Lehrende und Lernende gleichermaßen herausfordern, eigene Positionen zu hinterfragen, weiter zu entwickeln und ihr Wissen über das Handeln praktisch umzusetzen (z. B. durch projektbasiertes Lernen). So ist KI nicht Selbstzweck, sondern bleibt orientiert am Ziel der Weltdeutung und Problemlösung.

Der strukturgebende Referenzrahmen

Die hier benannten Komponenten sind dabei in einem strukturellen Referenzrahmen verankert, in den auch die Einzelschule (Rolff, 2016) eingebettet ist und zugleich zurückgreift. Der Kontext ist dabei u.a. geprägt von familiärer Sozialisation über pädagogisch-didaktische Vorgaben bis zu regional geprägten kulturellen Aspekten. In der Praxis heißt das: Elternhaus und Umwelt prägen Lernvoraussetzungen ebenso wie entsprechende Kompetenzen, (Vor-)Erfahrungen, Bedürfnisse und Wünsche. Eine systematische und gezielte Einzelschulentwicklung nimmt damit einen zentralen Stellenwert ein, damit Innovationen gelingen (siehe Beitrag Nina Autenrieth) wie ebenso bildungspolitische Vorgaben umgesetzt werden können. Bezogen auf eine Kultur der Partizipation (Autenrieth & Nickel, 2024) heißt das, dass alle beteiligten Akteur:innen gemeinsam Leitbilder und Organisationsstrukturen gestalten, in die Bildungstechnologien eingebettet werden können und auch sollten.

Fazit: Beziehungsorientierung und ganzheitliches Denken

Zusammenfassend verdeutlicht das erweiterte Angebot-Nutzungsmodell_Bildungstechnologien, dass KI im Bildungsbereich nicht nur eine Frage von mehr Effizienz (für Lehrende) oder reiner Aufgabenreduktion (für Lernende) ist. Vielmehr sollte das komplexe Zusammenspiel aus Inhaltlichem (Angebot und Nutzung), Beziehungsgestaltung (Resonanz, Interaktion, Partizipation) und strukturellem Rahmen in den Blick genommen und verstanden werden. Mit anderen Worten: Werden Lehr-Lern-Prozesse als dialogische, sinnstiftende und partizipative Erfahrungen in Resonanzräumen gestaltet und zugleich eingebettet in eine tragfähige (Einzel-)Schulentwicklung, kann ermöglicht werden, dass KI nicht „dümmer“ macht, sondern gemeinsames Denken und Lernen im Team gefördert wird.