Um ein vertieftes Verständnis und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, ist es notwendig, eine strukturelle und relationale Perspektive einzunehmen, um Bildungsprozesse so zu gestalten, dass Lehrende und Lernende gemeinsam interagieren. Aus diesem Grund dient uns hier die Strukturationstheorie von Anthony Giddens (vgl. 1988) als zentrales Analysetool, um das Zusammenspiel von individuellem Handeln und strukturellen Rahmenbedingungen zu untersuchen. Ihr Kernstück bildet das Konzept der Dualität von Struktur, das die Wechselwirkung zwischen sozialen Praktiken und übergeordneten strukturellen Gegebenheiten herausstellt. Dabei wird betont, dass Strukturen nicht nur als äußerlich vorgegebene Rahmenbedingungen wirken, sondern zugleich durch das Handeln von Individuen geformt und verändert werden. Akteur:innen erzeugen und reproduzieren durch ihre Handlungen kontinuierlich die Bedingungen, die ihr eigenes Handeln erst ermöglichen. Unter diesen Voraussetzungen lassen sich Strukturen als handlungsleitend verstehen, wozu beispielsweise auch Regeln, Ressourcen sowie Denk- und Handlungsmuster zählen. Diese Strukturen sind nicht rein determinierend, sondern eröffnen auch Spielraum für kreative Gestaltung und Veränderung (Giddens, 1988, 77f.). Mit anderen Worten: Wir verstehen das Subjekt ist handlungsmächtig, weil:

„In der Lage zu sein, ‘anders zu handeln’, bedeutet, fähig zu sein, in die Welt einzugreifen bzw. einen solchen Eingriff zu unterlassen, mit der Folge, einen spezifischen Prozess oder Zustand zu beeinflussen. Ein Handelnder zu sein setzt die Fähigkeit voraus, eine Reihe von Kausalkräften (dauerhaft im Strom des Alltagslebens) zu entfalten, einschließlich derjenigen, die der Beeinflussung von durch Andere entfalteten Kräften dienen. Handeln hängt von der Fähigkeit des Individuums ab, ‘einen Unterschied herzustellen’ zu einem vorher existierenden Zustand oder Ereignisablauf, d. h. irgendeine Form von Macht auszuüben“ (Giddens 1988, 66).

Übertragen auf Lehr-Lernprozesse bedeutet dies, dass Lehrende und Lernende in Bildungsinstitutionen aktive Gestalter:innen ihrer Bildungsrealität sind bzw. sein können. Sie fungieren nicht als bloße Empfänger:innen vorgegebener Strukturen, sondern nehmen aktiv Einfluss auf die strukturellen Bedingungen ihres Handelns. Erhalten also Bildungssubjekte die Chance zur Mitwirkung, so treten sie unmittelbar handelnd auf. Ihr Handeln bringt wiederum unbeabsichtigte Folgen hervor, etwa indem es die Wahrnehmungen und Verhaltensweisen anderer beeinflusst. Diese Konsequenzen werden wiederum zu Ausgangsbedingungen weiteren Handelns. Bezogen auf die Bildungspraxis heißt das, dass Lehrende und Lernende ihre Bildungsumwelt nicht nur reproduzieren, sondern auch verändern können (vgl. Giddens, 1988, 55ff.).

Zentral für diesen individuellen wie ebenso kollektiven Teilhabe- und Gestaltungsprozess ist das Schaffen einer Kultur der Partizipation (siehe hierzu=> Autenrieth und Nickel 2024), die es ermöglicht, die Chancen der Digitalisierung in Bildungseinrichtungen zu nutzen. Dies kann durch offene Strukturen unterstützt werden, die es Lernenden ermöglichen, ihre Ideen und Visionen frei zu entwickeln. Die Fähigkeit, kritisch-reflexiv mit technologischen Entwicklungen umzugehen und gleichzeitig an der Lernumgebung mitzuwirken, ist ein wesentlicher Bestandteil der Zukunft von Bildung, Schule und Gesellschaft.

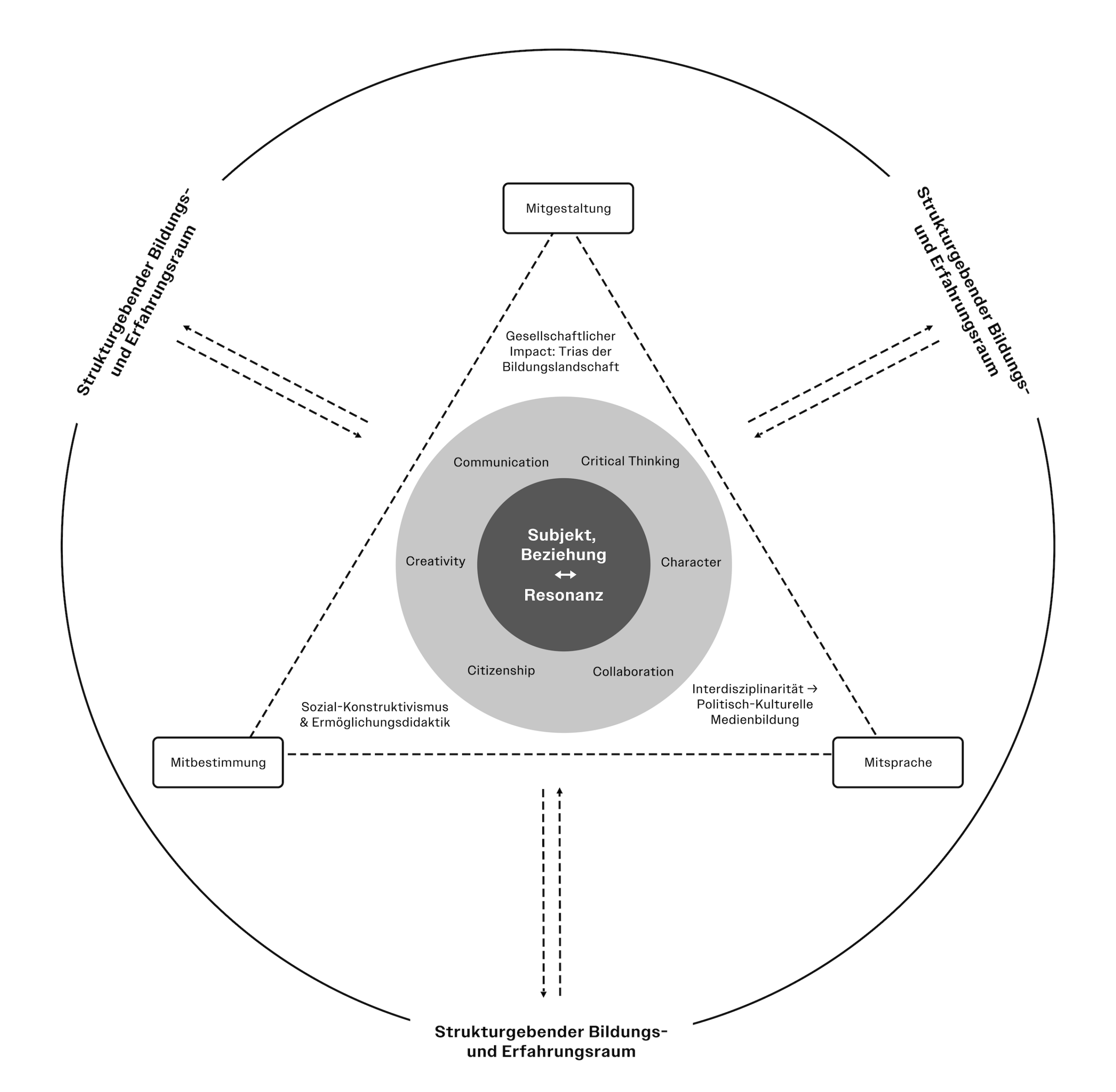

Wie dies aussehen könnte zeigt das hier vorgestellte Handlungsmodell, welches als Ergebnis aus der 3jährigen Design-based Research Untersuchung hervorgegangen ist (zur vollständigen Studie siehe Autenrieth & Nickel 2024). Das Modell baut auf der kognitiven, sozialen und emotionalen Ebene im Hinblick auf den Kompetenzerwerb auf. Diese Ebenen beeinflussen sich gegenseitig und sind eng miteinander verwoben. Die Kreise des Modells symbolisieren die Ganzheitlichkeit und Zyklizität von Bildungsprozessen. Jeder Kreis stellt eine strukturelle Ebene dar, die das Subjekt in seinem Handeln beeinflusst und gleichzeitig durch das Handeln der Individuen transformiert werden kann. Ein Beispiel für diese strukturelle Flexibilität ist die Heterotopie nach Foucault (vgl. 1992), die als Raum der Möglichkeiten und Transformationen verstanden wird (siehe hierzu => Autenrieth & Nickel 2024). Ein zentrales Element des Modells ist das methodisch-didaktische Dreieck, das auf den drei Aspekten Mitgestaltung, Mitsprache und Mitbestimmung basiert. Diese drei Eckpunkte symbolisieren die dynamische Beziehung zwischen Stabilität und Verbindung, die für Bildungsprozesse unerlässlich ist.

Das aktiv handelnde Subjekt steht im Mittelpunkt, wobei es darum geht, Lernenden die Möglichkeit zu geben, ihre Bildungsprozesse eigenständig zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen (Helmke 2006). Ein weiteres zentrales Konzept des Modells ist die Idee der Resonanz, verstanden als wechselseitiger Austausch zwischen Subjekt und Umwelt (Rosa 2016). Das heißt, Lernende sollten die Möglichkeit haben, in einen dialogischen Austausch mit ihrer Umwelt zu treten, indem sie diese kreativ gestaltend verarbeiten und kritisch reflektieren. Dabei ist Offenheit besonders wichtig, um eine Kultur der Partizipation zu fördern (siehe hierzu => Autenrieth & Nickel 2024).